Unsere Offnungszeiten

Montags- Freitags

von 7:00 bis 19:00 Uhr

Samstags

von 8:00 bis14:00 Uhr

EMail

mail@autopark-ingelheim.de

Abschlepp-Service

außerhalb unserer

Geschäftszeiten:

Service - Tel. Nr.

06725 - 963156

Tel: 06132-78390

Fax: 06132-783940

Wir suchen ständig Gebrauchtwagen und Transporter aller Marken!

Abschlepp-Service

außerhalb unserer

Geschäftszeiten:

Service - Tel. Nr.

06725 - 963156

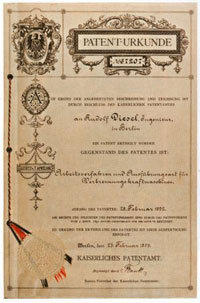

Der Diesel-Motor

Ein Dieselmotor ist eine Wärmekraftmaschine, die nach dem Dieselverfahren

arbeitet und üblicherweise als Hubkolbenmotor (Verbrennungsmotor) gebaut

wird. Der Dieselmotor wurde 1892 von Rudolf Diesel erfunden und bei der

Firma MAN in Augsburg entwickelt.

DM12-Dieselmotor der ersten

Generation (1906)

Dieselmotor 1.3 Multijet 16V mit

Common Rail-Technik und gewählter

Motor des Jahres 2005

Prinzip

Beim Diesel-Verbrennungsverfahren wird im Gegensatz zum Ottomotor kein zündfähiges

Luft-Kraftstoff-Gemisch angesaugt, sondern ausschließlich reine Luft. Kurz vor dem oberen

Totpunkt beginnt die Einspritzung des Kraftstoffes als feinen Nebel in den Brennraum. Die

Temperatur des verdichteten Gases (700 bis 900 °C) ist ausreichend, um das Gemisch zu

zünden. Aus thermodynamischer Sicht stellt der von Rudolf Diesel erdachte und nach ihm

benannte Diesel-Prozess einen Vergleichsprozess für den Dieselmotor dar. Weil in diesem die

tatsächlichen Verbrennungsvorgänge nur unzureichend abgebildet werden, wird oftmals auch

der Seiliger-Prozess als Vergleichsprozess herangezogen.

Kennzeichen des Dieselmotors:

Selbstzündung: Die angesaugte Luft heizt sich durch die adiabate Kompression stark auf,

und der in die heiße Luft eingespritzte Kraftstoff entzündet sich ohne externe Zündung. Die im

Ottomotor notwendigen Zündkerzen entfallen, nur zum Kaltstart sind Glühkerzen vorhanden.

Innere Gemischbildung: Kraftstoff und Luft werden erst im Brennraum gemischt.

Leistungsregelung: Die Motorleistung wird über die Menge des eingespritzten Kraftstoffs

geregelt.

Der Dieselmotor wurde 1892 von Rudolf Diesel erfunden.

Während der Entwicklung wurden die verschiedensten

Kraftstoffe im Versuch erprobt. Diesel strebte von Anbeginn die

direkte Einspritzung in den Brennraum an, scheiterte jedoch an

den mangelhaften Pumpen und an der fehlenden Präzision der

Einspritzventile. Deswegen wurde der Umweg über eine

Einspritzung des Kraftstoffes mit Luft gewählt, die es erlaubte,

den flüssigen Kraftstoff genau genug zu dosieren und im

Brennraum zu verteilen.

Der heute aus Erdöl hergestellte Dieselkraftstoff wurde (in

Deutschland und einigen anderen Ländern) nach dem Erfinder

des Motors benannt. Die meisten heutigen Dieselmotoren können

auch mit einem Pflanzenöl (Pöl) betrieben werden, jedoch sind

dazu meistens Umbauten in der Kraftstoffversorgung notwendig.

Der Diesel-Boom im PKW-Bereich

Bis in die Mitte der 1990er Jahre galten Diesel-PKWs als sparsam und zuverlässig, aber auch in

Bezug auf Fahrleistungen selbst bei identischer Leistung einem Ottomotor unterlegen. Dies

änderte sich mit der zunehmenden Verbreitung der Turboaufladung und durch die Einführung

der direkten Kraftstoffeinspritzung. Zuvor wurden zugunsten der Laufruhe bei

schnellaufenden Kleindieselaggregaten (PKW-Motoren) der Kraftstoff nicht direkt in den

Brennraum injiziert, sondern in eine Vorkammer (z.B. Mercedes, Fiat) oder eine

Wirbelkammer (z.B. Volkswagen, BMW) eingespritzt.

Diese Art von Dieselmotoren wurde in Großserie für PKW erstmals ab 1988 in dem von Fiat

angebotenen Fiat Croma TD i.d. eingesetzt. Zusammen mit der Turboaufladung und der

Ladeluftkühlung wurde diese Dieselgeneration sehr elastisch. Die direkte

Kraftstoffeinspritzung mit hohem Druck (über 1000 bar anstatt 200 bar bei den Vor- und

Wirbelkammermotoren) führte zu einer Leistungssteigerung, zu einem höheren Wirkungsgrad

(damit zu niedrigerem Verbrauch), und der Diesel verlor das oft als leistungsschwach oder

„phlegmatisch“ beschriebene Leistungsverhalten. Zu Beginn wurden spezielle

Verteilereinspritzpumpen (z.B. die VP44 von Bosch) verwendet, später wechselten die meisten

Hersteller zum kostengünstigeren Common-Rail-System oder zur Pumpe-Düse-Technik

(insbesondere VW).

Heute haben gängige Dieselmotoren mehr Leistung als vergleichbare Benzinmotoren, bei

weiterhin niedrigerem Verbrauch als Benziner.

Abgase und Partikelfilter

1985 wurde erstmalig serienmäßig ein Partikelfilter in einem Fahrzeug verbaut. Der

ausschließlich für den amerikanischen Markt bestimmte Mercedes-Benz 300 SDL hatte jedoch

Probleme mit der Dauerhaltbarkeit des Filters, sodass schon 1988 die Produktion eingestellt

wurde.

Der erste Fahrzeughersteller, der einen Partikelfilter für den europäischen Markt serienmäßig

einbaute, war der PSA-Konzern. Die seit dem 1. Januar 2005 gültige Abgasnorm Euro 4

erfüllten diese Fahrzeuge jedoch noch nicht, weil die Stickoxid- und

Kohlenwasserstoffemissionen noch zu hoch waren. Erst 2003 bot mit Mercedes-Benz ein

Hersteller Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter an, die auch Euro 4 erfüllen. Momentan bieten

einige deutsche Hersteller in verschiedenen Fahrzeugen Partikelfilter meist als Sonderzubehör

gegen Aufpreis an. Eine „Marketing-Variante“ dieses Verfahrens hat momentan (Anfang 2005)

DaimlerChrysler im Programm: Der Hersteller baut bei einigen Modellen den Partikelfilter

„serienmäßig“ ein, jedoch bietet er den Kunden einen Minderpreis für die Abwahl des

Partikelfilters an. Von Peugeot und Citroën werden die Filter in Deutschland auch bei

Kleinwagen serienmäßig angeboten, allerdings zunächst nur bei den HDi-Motoren (Common-

Rail-Einspritzung) mit einer Leistung von mehr als 74 kW (100 PS). Ab dem 2. Quartal 2006

auch in 66 kW-(90 PS)-Varianten der HDi-Motoren.

Erste Vorschläge des Umweltbundesamtes für den Partikelgrenzwert der Euro-5-Norm sind so

niedrig, dass sie nur durch den Einsatz eines Partikelfilters zu erfüllen sind.

In Österreich soll die Normverbrauchsabgabe (NOVA) ab 2005 um 300 € beim Kauf eines

Neuwagens (PKW) mit Partikelfilter reduziert werden, andererseits soll die NOVA bei

Neufahrzeugen ohne Filter um 150 € erhöht werden.

Bei unter Tage oder in grossen Hallen eingesetzten Dieselmotoren und -fahrzeugen sind

Rußpartikelfilter seit den 1970er Jahren üblich. Die Verwendung dieser auch für jeden Motor

individuell erhältlichen Filter wird jedoch durch bürokratische Hürden außerhalb dieses

Einsatzbereiches verhindert.

International verkehrende Schiffe unterliegen nur sehr geringen Umweltanforderungen. Die

Verbrennung von schwefelreichen Schweröl in Schiffsdieseln führt zu Belastungen in

Hafenstädten und stark befahrenen Seegebieten.

Quelle: Wikipedia